Com o frio que aportou aqui pelas bandas do Sul nos últimos dias, a impressão que se tem é a de que a estação mais fria do ano já chegou! Só que, ainda que já estejamos confortáveis debaixo do edredom, tomando sopa praticamente toda a noite, a realidade é a de que o inverno só começa mesmo no dia 20 de junho. Pra quem não resiste às manhãs frias e ensolaradas da estação, ao café e ao chimarrão quentinhos, ao aconchego da roupa confortável, ao vinho solitário tarde da noite, preparamos um post mais do que especial: são os

10 Discos Para Receber o Inverno (+05 Menções Honrosas). Esta é uma forma de sugerir a trilha sonora ideal para aqueles dias mais frios - talvez até chuvosos -, mas que possuem aquele clima introspectivo e plácido bem ao estilo do período. Importante na hora de ouvir a música é o fato de o coração estar aquecido. Mesmo que a batida seja mais gélida.

Menções honrosas

#15 Björk (Homogenic)

#14 James Blake (The Colour In Anything)

#13 Portishead (Dummy)

#12 Travis (The Man Who)

#11 M83 (Saturdays = Youth)

#10 Lykke Li (I Never Learn): caso vocês não estejam ligando o nome a pessoa, a Lykke Li é a responsável pelo

megahit I Follow Rivers, que integrava o disco

Wounded Rhymes de 2011, e que apareceu em tudo quanto é rádio (e pista de dança) mais descolada daquele ano. Em seu mais recente trabalho, lançado em 2014, a sueca amplia ainda mais o romantismo invernal, cantando de uma maneira tão conectada as batidas gélidas que acompanham as suas canções, que a impressão que se tem é a de ser transportado imediatamente para algum canto do País nórdico. O clima é frio, claro. Mas Li é só coração na sua interpretação. O que garante o aconchego necessário para encarar as temperaturas mais baixas.

#9 Youth Lagoon (The Year Of Hibernation): nesse caso, pode-se dizer que o nome do trabalho fala por si. Algo que pode ser complementado pelo clima onírico, introspectivo e plácido desse registro fundamental, lançado em 2011. Mas é preciso que se diga que, como uma espécie de contraponto àquilo que escutamos - e a todas as emanações atmosféricas e hipnóticas (e geniais) criadas por seu único integrante, Trevor Powers - há uma verdadeira coleção de manifestações, nas letras, relacionadas à problemas mentais, de ansiedade, de medo da morte, ou mesmo ligados a frustrações amorosas e a outros conflitos internos. É um disco frio, difícil, até mesmo intrigante. Mas compensador.

#8 FKA Twigs (LP1): com uma mistura absolutamente sedutora de

trip hop, R&B e música eletrônica, a cantora, compositora e produtora britânica garante a trilha sonora certeira para fazer o edredom ferver nas noites frias. As emanações do estilo são geladas, assim como as batidas secas, mas o vocal sussurrante e envolvente garante o clima para o momento a dois nesse elogiado e premiadíssimo trabalho (lançado em 2014). Não à toa a artista, ainda em início de carreira, foi comparada a, entre outros, Marvin Gaye.

I know it hurts / You know, I'd put you first / (I can fuck you better than her) / You say you want me canta a moça no luxuriante single

Two Weeks, mostrando que não brinca em serviço.

#7 Beirut (The Flying Club Cup): vamos combinar que, a despeito da capa ensolarada, existe algo totalmente invernal nas músicas desse discaço dos americanos do Beirut, lançado em 2007. Não sei se são os instrumentos - que podem ser desde o acordeão, passando pelo ukelelê, até chegar na tuba - ou os vocais absolutamente melancólicos do mentor do grupo Zach Condon. Talvez seja o clima

folk inspirado no Leste Europeu, que flerta com outros estilos relacionados aquilo que acostumamos a chamar de

World Music. Mas faço aqui um desafio a vocês: experimentem ouvir

A Sunday Smile num belo domingo de sol pela manhã. Será absolutamente impossível não sorrir. Outras obras-primas, como

Nantes, The Penalty e

Cliquot completarão a sensação.

#6 Keane (Strangeland): não vou aqui dizer que o Keane pra mim é

guilty pleasure porque ele não é. Eu adoro a banda, é uma das favoritas, torço pras voltar, quero mais discos, shows e tudo o mais. Pra mim dá de relho em qualquer

Coldplay da vida quando o assunto é rock inglês daquele tipo pra ouvir de maneira desavergonhada. E vocês devem estar se perguntado o por quê de o disco lançado estar nessa lista. Não sei explicar. Eu ouço esse álbum no inverno, como ouço no verão, na primavera, no outono. Mas tem algo nele que combina com a estação mais fria do ano. Talvez a melancolia ou as letras tristonhas. Talvez a mistura de eletrônica com britpop. Os videoclipes com paisagens locais. Não sei, tem alguma coisa. Me digam, se vocês souberem.

#5 Julia Holter (Loud City Song): esse disco da americana Julia Holter, lançado em 2013, é a trilha sonora ideal para aquele sujeito que percorre a cidade nas noites (ou madrugadas) frias em busca de algum lugar para se aquecer. Há um quê de solidão total nele, uma melancolia enfumaçada, quase sufocante, quer talvez nem seja muito recomendada para quem está naqueles dias mais tristes. É um álbum de vanguarda, arranjado de maneira exemplar - com o uso de instrumentos como harpa e órgão, além de sintetizadores - que não à toa o registro figurou em TODAS as listas de melhores daquele ano. E que compensa o clima de iceberg sonoro com uma interpretação daquelas de elevar o espírito. Quem experimentar, certamente será recompensado.

#4 Radiohead (Kid A): Essa não é a primeira vez que esse disco do Radiohead aparece em uma lista, aqui no Picanha, e muito provavelmente não será a última, dada a infinita sensação de completude proporcionada pelo registro. Praticamente sem letras, o álbum se baseia em uma série de recortes e colagens sonoras, recheadas de efeitos eletrônicos e samplers que, invariavelmente, afundarão o ouvinte numa espécie de "inverno da alma". Mas mesmo as emanações árticas são pontuadas por uma beleza etérea, que pode ser percebida mais especificamente em canções como

How to Disappear Completely e

Optimistic. Ah, e o álbum ainda possui a música ideal para a dancinha solitária no canto da boatezinha

cool:

Idioteque.

#3 The National (Boxer): existe um ar melancólico, quase sombrio, no quarto álbum do

The National, lançado em 2007, que o faz combinar perfeitamente com as noites geladas acompanhado quem sabe daquele livro que há horas você esperava o momento de ler, com aquele vinho tinto especial a tiracolo. Talvez seja o timbre de voz do vocalista Matt Berninger - que lembra muito Johnny Cash. Ou talvez o clima absolutamente intimista do instrumental discreto, quase acústico, que torna o registro diferente de todos lançados antes e depois, pelos americanos. Mas é aquele clima frio aconchegante, sabe? Que te faz rir enquanto ouve as notas musicais totalmente perfeitas sendo vertidas das caixinhas de som. Experimente a primeira música, chamada

Fake Empire. Duvido você não querer o resto.

#2 Bon Iver (Bon Iver): é praticamente impossível o

folk não aparecer em grandes doses em uma lista como essa. Ainda mais no caso da banda de Justin Vernon. Começa pelo nome do grupo. Bon Iver vem do francês e significa, acredite, "bom inverno" - alusão a uma frase dita por moradores do Alaska, quando as primeiras nevascas da temporada se avizinham. Aí você olha pra capa do trabalho: uma casinha situada no meio da natureza, junto as montanhas invernais. E quando os primeiros acordes da maravilhosa

Perth, começam a percorrer o seu coração, você é transportado diretamente para esse clima. As emanações nostálgicas, belas em inúmeros sentidos, líricas, delicadas, poderão parecer totalmente melancólicas, conforme o registro - melhor de 2011 para várias publicações - se descortina. Mas o inverno é frio, não podemos nos esquecer. Cabe a nós tentar nos aquecer.

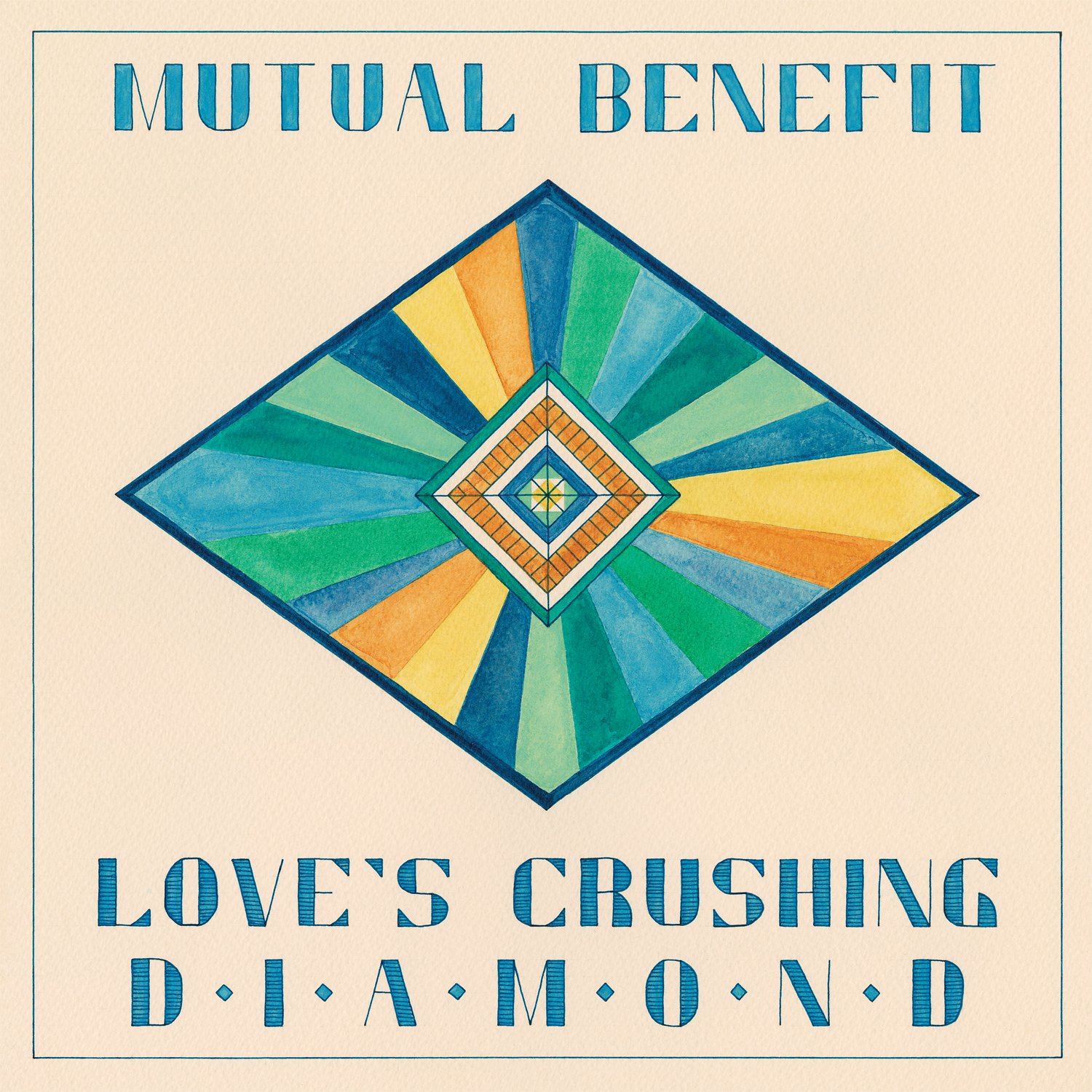

#1 Mutual Benefit (Love's a Crushing Diamond): não tem problema você nunca ter ouvido falar dessa banda e, até algumas semanas atrás, nós do Picanha também não estávamos familiarizados por ela. Tranquilo quanto a isso. Mas o fato é que o primeiro registro da banda de Jordan Lee, lançado em 2013, foi o motivo dessa lista ter surgido. Com apenas sete músicas e pouco mais de 30 minutos, essa verdadeira obra-prima da música folk-barroca foi resumida pelo site Pitchfork á perfeição: amorosa, paciente, bondosa e infalivelmente esperançosa. É a música do coração quente por excelência, em meio ao inverno gelado. Experimente se envolver com o banjo acalorado de Advanced Falconry em uma manhã fria e chuvosa de sábado. É um verdadeiro acalento.