Um povo que passa fome e um Estado que responde com autoritarismo e bala. Não, não é um resumo do (des)governo Bolsonaro - ainda que pudesse ser -, e sim a síntese do atemporal Os Fuzis, obra-prima concebida pelo diretor moçambicano Ruy Guerra, em 1964, quando o País estava as portas de mergulhar nos horrores da Ditadura Militar. Nesse sentido chega a impressionar como a história segue atual, em um contexto em que os brasileiros mais vulneráveis socialmente lutam para sobreviver, se apegando em abstrações como a religião (ou o misticismo), espécie de ente sagrado que poderia ser capaz de trazer a salvação. O filme é duro, áspero, com a câmera grudada na pele, na cara, no suor e nas mazelas de suas doloridas figuras, que padecem da fome e que esperam, esperam e esperam. Por uma solução, por algo divino, mágico, que possa aplacar a angústia de não se ter o que comer em uma terra seca, distante, inóspita.

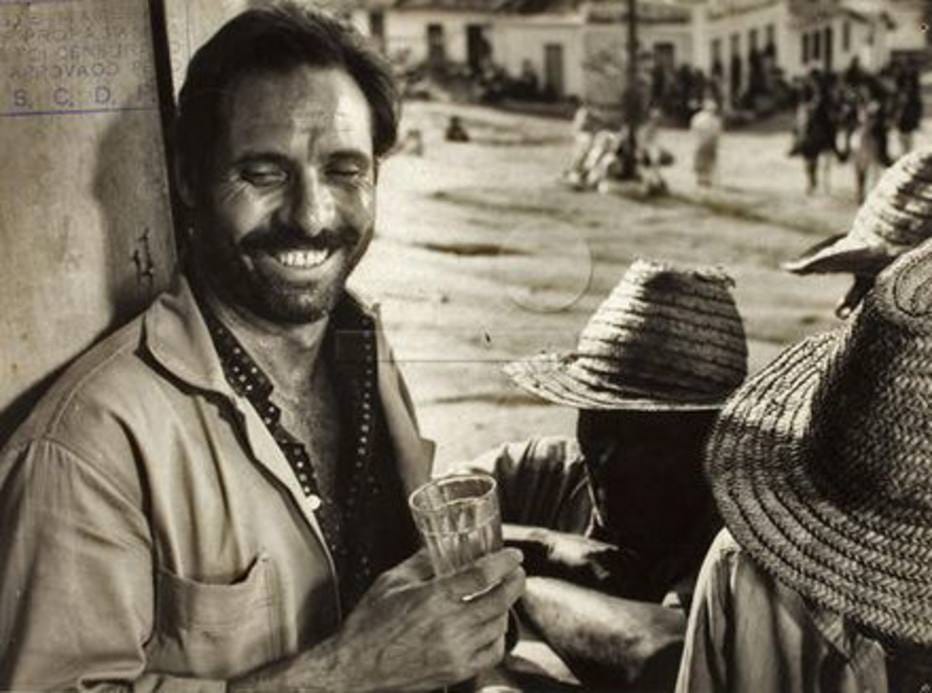

A trama se passa no sertão da Bahia e acompanha um destacamento do exército que chega a uma pequena cidade para evitar que a população faminta invada e saqueie o depósito de alimentos de um empresário local. Enquanto a população "borrada" (observe que, diferentemente do que ocorre com os soldados, ela surge como uma massa difusa, indefinida) entoa uma série de mantras hipnóticos no entorno na Igreja, comprando o que pode fiado e aguardando por algum tipo de solução que não chega, o dono do armazém se queixa da inadimplência e da morosidade de um Governo que não parece assistir ninguém. Em meio aos dois lados, o caminhoneiro Gaúcho (Átila Iório, inesquecível em sua caracterização), personifica uma espécie de "meio-termo": tem as suas ressalvas em relação ao nacionalismo alienante emanado pelos soldados, mas já esteve envolvido em um episódio do passado, em que salvou a vida do policial Mário (Nelson Xavier) - no local, ambos se reencontram.

O filme alternará momentos mais contemplativos, como aqueles em que a população espera, canta e, em clima semi-documental, relata eventos passados ocorridos na região, com outros mais dinâmicos, envolvendo a espera dos soldados, que estão ali para defender o material, o capital - nem que isto custe a morte de alguns. Em uma das tantas sequências inesquecíveis, um grupo de soldados resolve fazer uma aposta para ver se acertam um cabrito que fugiu só que, por "acidente", acabam atingindo o seu dono, causando mal-estar na comunidade. E mais mal-estar ainda, quando os envolvidos resolvem mentir sobre o ocorrido. Como se a morte por fome não fosse suficiente, os soldados trazem mais morte. No lugar de comida, armas. Em outro momento, Gaúcho discute com o soldado Zé (Hugo Carvana) dentro do bar, com o segundo lhe lembrando que está armado. Ao que este responde: "este é o problema, não devia".

Ainda que cenas como a da "montagem dos fuzis" pareçam ser um elogio ao armamentismo, o filme é o completo oposto, como comprova a inesquecível cena de tiroteio entre Gaúcho e o grupo de soldados - o que transforma a obra de Guerra em uma espécie de faroeste bem à brasileira. Deixando no local um rastro de dor, de desolação e de morte - a cena em que um homem pede uma caixa para enterrar seu filho morto pela fome é não menos do que assombrosa -, os soldados abandonam a vila após a missão de colocar os alimentos em um caminhão, sob os olhares ansiosos da população. A sequência final, antropofágica, pungente, é a catarse de um povo descrente, que não encontra solução que não seja na destruição de seus ícones, diante de uma necessidade muito maior e que não será atendida pelo Governo, por políticas públicas ou por qualquer tipo de apoio.

Ganhador do Prêmio do Juri no Festival de Berlim de 1964, a obra frequentemente é colocada ao lado de Vidas Secas (1963) de Nelson Pereira dos Santos e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) de Glauber Rocha como uma das mais representativas da primeira fase do movimento conhecido como Cinema Novo - filmes de forte rigor intelectual que se utilizavam da "Estética da Fome" para discussões sociais. Em uma lista publicada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a obra foi considerada a 23ª melhor da história, aparecendo ainda em outras listas. Com uma filmografia irregular, Ruy Guerra nunca mais repetiria a agonia pulsante de Os Fuzis que, com seus bem projetados planos-sequência, nos faz imergir no sofrimento de um povo que convive com a desigualdade. Nem que seja para, minimamente, refletir sobre.

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/Z/Y/agZVO3TUmNgDCwvsdixw/jeneciguaia.jpg)